The World's Fastest Indian 世界最速のインディアン

ニュージーランド映画 (2005)

ニュージーランドの高名なライダー、バート・マンローの実話を描いた映画。そこで、まずマンローについて紹介しておこう。マンローは1899年、南島の南端の町インヴァーカーギルの東30キロにあるエデンデール(Edendale)で生まれ、21歳の時にアメリカのインディアン・モトサイクル社のオートバイを140ポンド〔現代の12400NZD≒100万円〕で購入した。購入時の最高速度は時速50マイル〔80キロ〕だったが、マンローは45年かけて200マイル〔320キロ〕に到達するまで こつこつと改造し、その後も1978年に亡くなるまで乗り続けた。ここまでは、どの資料でも一致するが、映画の舞台となった1962年のボンネヴィル初挑戦の旅については、インターネット情報は二分する。確かめるには、Neill Birss著 の『Burt Munro : The Lost Interviews』(2016)を読めばいいのだろうが、そんな気力はないので、2つの可能性を羅列しておく。1つはマンローが殿堂入りしたアメリカモーターサイクル協会のMotorcycle Hall of Fameの記述に代表されるように、船のコックをして太平洋を渡り、ロスで90ドルのおんぼろNash station wagonを買ってボンネヴィルまで行ったというもので映画と同じ内容〔中古車の価格だけ違う〕。殿堂入りさせた人物の経歴を間違えて書くはずはないと思うのだが、これと違う表現が、http://www.nzedge.com/legends/burt-munro-worlds-fastest/ と、Basem Wasef著の『Legendary Motorcycles』(2007)の22章で見られる。そこでは、マンローはロスの港(ロング・ビーチ)で65ドルのNashを買い、インディアンを引き取りにシアトル〔1600キロも離れている!/ロス市内や近郊でSeattleという地名は探せなかった〕まで行ったと書いてある。そこで、税関から1万ドルの関税を払えと言われ、なんとかタダで通すよう画策した。これだと、マンローとインディアンはバラバラに動いたことになり、映画とは全く違う。また、映画では、アメリカに初めて来たので右側通行に慣れていないことを示すシーンがあったが、実際には、マンローがアメリカに最初に行ったのは1956年。次が1957年、1959年、4回目が1962年。だから、運転には十二分に慣れている。映画を監督したドナルドソンは、マンローの熱狂的なファンで、心して脚本を書いたなずなのだが、一番ひっかかるのが、映画の最後でマンローが記録したスピード。1962年の記録は178.971 mph〔時速288キロ〕。それなのに、映画では、はっきりと「201.851 miles per hour」〔時速325キロ〕と言っている。これは、マンロー自身が1967年に出した世界記録184.087 mph〔時速296キロ〕をも上回っている。一番大切な数値を間違えるはずがないので、意図的に変えたとしか思えないが、伝記映画で肝心の数字を変えることに何の意味があるのか? 映画自体は 非常によくできているので、残念としか言いようがない。

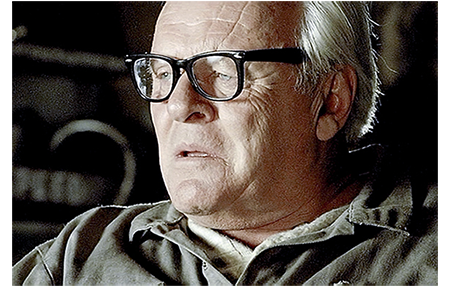

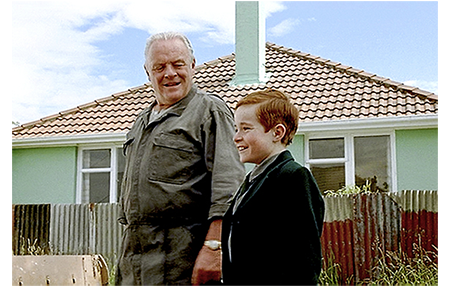

63歳のバート・マンローは、朝早くから40年物の古いオートバイを持ち出しては、大きな音でふかす近所の鼻つまみ者だ。オートバイの車庫にベッドを置いただけの小屋に一人で住んでいる。生き甲斐は、こよなく愛するインディアン社のオートバイを少しでも早く走るよう改造してやること。それをずっと続けて63歳になった。嫌われているお隣には、幸い、バートのただ一人の理解者、トムがいる。トムはバートが大好きで、いつも入り浸っては両親から苦い顔をされている。映画の最初の30分は、バートとトムの友情が話題の中心となる。その中で、バートがどうやってオートバイを改造してきたかとか、スピードに賭けるバートの人生訓が語られる。当時、ニュージーランドからアメリカにオートバイを持参して往復すると結構なお金が必要で、バートの少ない年金からその資金を貯めることは容易ではなかった。そこで、自分の愛車の真の実力を知りたくても、世界一のスピード・コース、ユタ州のボンネヴィルの塩平原に行くことは夢でしかなかった。ところが、64歳になって狭心症の発作に襲われてからは、命あるうちに行くべきだという思いが強くなり、小屋と土地を担保に借金してアメリカに行くことを決断する。その年の開催日から逆算して乗るべき船の出港まではほとんど日がなく、バートはトムの助けも借りて大急ぎで出発の準備をする。アメリカに渡ってからのバートは、様々な人と出会うが、どの人もバートの素朴な人となりや、オートバイに賭けるひたむきな思いに好意を持ち、暖かく接してくれる。最初は、諸規則で参加不能に見えた大会にも、出ることができる。そして、クラシックなオートバイを自前で改造しただけのバートは、それまでの世界記録を破る最速のライダーであることを証明する。大会が終わり、ひっそりと帰宅したバート。近所の人やトムはバートを温かく迎えてくれた。

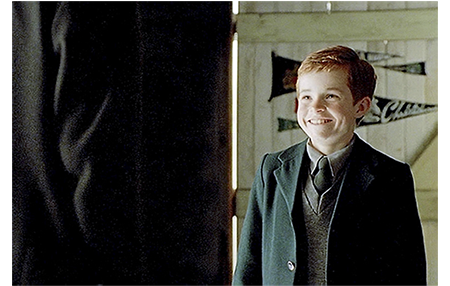

アーロン・マーフィー(Aaron Murphy)は、撮影時恐らく12歳。脇役だが、ニュージーランドでのマンローの相手役。本作がTVを除く映画出演3作目で、卒なくこなしている。笑顔が似合う少年だ。この映画では、マンロー役の名優アンソニー・ホピキンスも笑顔を絶やさない。

あらすじ

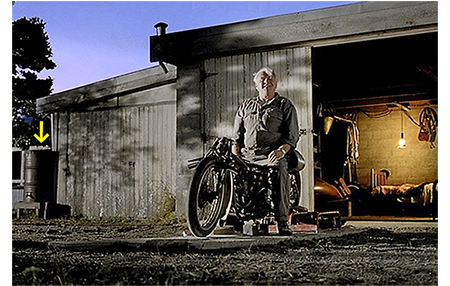

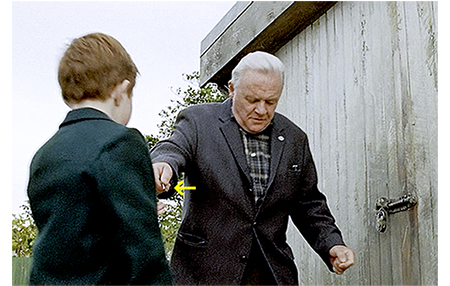

1961年の12月、62歳のバート・マンロー(Burt Munro)が、ニュージーランド南島の最南端の町インヴァーカーギル(Invercargill)にある自宅の小屋で、朝5時半に目覚ましで起きる。そして、「納屋にでもあるような大きな木の扉」を開けると、中からインディアン(オートバイのメーカー名)を外に出し、エンジンをふかし始める。早朝だというのに、住宅地の中で、とんだ迷惑行為だ。この音で叩き起こされた隣のジョージが、2階の窓を開けて怒鳴る。「バート、そいつをやめろ! 何時だと思ってる! このバカな老いぼれが! 何してるか分かってるのか!」(1枚目の写真、扉の奥にベッドが見える。この建物は「家」ではなく、インディアンと同居するための「小屋」だ)。バートは、音がうるさくて何も聞こえない。しかし、怒っているのは分かったので、エンジンを切る。「悪いなジョージ、何て言った?」。「何時だと思ってる!」。「すまんな、今日は山ほどやることがある。それに、『朝起きは三文の徳〔The early bird catches the worm〕』って言うだろ」。どうみても自分勝手な言い分としか言いようがない。だから、ジョージの言い方も辛辣になる。「いいか、あと一度でもやったら警察を呼ぶからな。それに、芝ぐらい刈らんか。近所の恥になってるんだぞ!」〔私の住む住宅地でも、生垣の選定を放置したら冷たい目で見られる。バートの住む住宅地では、芝生を刈らずに雑草が伸び放題になっているのは大きなマナー違反なのだろう〕。すると、隣の窓の電気が点いて少年が顔を見せる。バートが手を振ると微笑んで手を振る(2枚目の写真)。近所で唯一人バートと仲良くしてくれるトムだ。「やあ、坊主」(3枚目の写真、矢印は 雨水を貯めているドラム缶)。

トムがバートの小屋を訪れるのは日課になっている。ドラム缶からヤカンに水を汲むと(1枚目の写真)、それを石炭ストーブの上に置く。そして、脇のテーブルに置いてある紅茶の缶からティーポットに葉を入れる(2枚目の写真)。ニュージーランドは英連邦の国なので紅茶が定番だ。それにしても、紅茶の水をドラム缶から汲むということは、水道が引いてないということか?。

その時、バートが声をかける。「いいか、完璧なレシピだぞ。2個のシボレーと1個のフォードだ」そう言うと、金属のかけらを「るつぼ」に入れる。「36年型シボレーのピストンには、チタンか何かが少し入っとるな。それが効くんだ」。そして、「おい、ヤカンが湧いとるぞ。役立つとこを見せて、お茶を入れるんだ」。トムは、ストーブからヤカンを持っていって、ポットに熱湯を注ぐ。バートは、トムを近寄らせないようにして、融けた3種混合の金属を鋳型に流し込む(1枚目の写真)。トム:「クリスマスには何するの? どこかに行くんかなと思って」。バート:「そんな暇はない。やることが一杯ある。今年は、まだ27回しか試験走行をやっとらん。24回は浜辺、3回は公道だ。ちょっとばかり制限速度を超えてた。正直言うとな」。「どのくらい?」。「分からんのだ。だからボンネビルまで行かんといかん。こいつがどのくらい早いのか知るためにな」。バートの動機が分かる重要な場面だ。金属が固まって ある程度冷めた頃を見計らい、バートは鋳型から自家製のピストンを取り出し、それをやっとこでつかむと、「これから最後の工程だ。金属を冷やす。熱処理だ。気をつけろ」と言うと、小屋を出て、ピストンをドラム缶に突っ込む。すさまじい音がする。トムは、手に持った紅茶のカップを見て嫌な顔をする。「そこからヤカンに水汲んだんだよ」(2枚目の写真)。バートは、全く意に介さない。「チタンの風味がついたんじゃないか?」(3枚目の写真、矢印はドラム缶)。鋳物の焼入れが、どの程度効果があるのかは分からない〔あまり効果は期待できないと書いてあった。逆に、冷水に高温の鉄合金を入れた場合、焼割れや変形の不具合の可能性が高いとの指摘も〕。後で、失敗した「作品」がずらりと並んでいる映像があるが、①焼入れしなかったから壊れたのか、②焼入れした時に壊れたのかの説明はない。ただ、この映画は実話に基づいているので、バートは実際に焼入れしたのであろう。一方、トムが驚いた顔をする場面には疑問が残る。何気なく紅茶を入れる「間柄」なのに、今まで一度もドラム缶で焼入れを見たことがないというのも不自然だ。

バートは、自慢げに出来たばかりのピストンをトムに見せる(1枚目の写真)。そして、「君のお母さんは、わしが借りられそうな肉切り用ナイフ持ってるかな?」と訊く。「持ってるよ」。「よく切れるナイフが要るんだ」。それを聞いたトムは、両家の間のトタン板でできた塀の継ぎ目から家に戻るとキッチンに入って行く。電話をしていた母は、「トマス、何してるの〔what are you up to〕?」と問いかける。トムは、「パンとピーナッツ・バター、もらっていい?」と嘘をつく。OKをもらったトムは、電話に戻った母の様子を窺いながら(2枚目の写真)、自分の体の陰で引き出しを開け、ナイフとシャープナーを取り出す。シャープナーまで取り出したのは、「よく切れる」という言葉に応じたものだ。トムが、右手にジャムを塗ったパンを持ち、左手にナイフとシャープナーを持って塀をくぐると、母がキッチンの窓を開けて、「薪を運ぶの忘れないで」と声をかける。トムは、左手をお尻の後ろに隠して、「やるから」と返事をする(3枚目の写真、トムのズボンのすぐ右に映っているトタン板が開閉可能な部分)。

バートは、シャープナーでナイフを研ぐと、タイヤを両足で挟み、表面のトレッドパターンを削り落とし始める。「できるだけ多くのゴムを削り取らんとな」と言い、インディアンのシートの後ろに載っている燃料タンクの丸い筒の部分を叩いて、「こんな風に、ほとんどつるつるにする」と具体的に示す。「どうして?」。「高速になると、遠心力がタイヤを膨張させ、車体をこすっちまう」(1枚目の写真、矢印はナイフ、右手のすぐ左に見える丸いものが燃料タンク)。タイヤを削ってトレッドをなくしてしまうのはとても危険で、後で、レースに参加しようとしてストップを食らう原因の一つになるくらいだが、バートは理論ではなく長年の経験に従って行動している。その後、トムは、意外なことを質問する。「なぜ、レモンの木におしっこするの?」(2枚目の写真)。「誰から聞いた?」。「ママが言ってる。毎朝おしっこしてるって、くどくど言うんだ〔she goes on and on about it〕」。「木のためさ。どんなものも、無駄にしちゃいかんからな」。トムは、「もう家に戻らないと。ここに長くいすぎると、ママが不機嫌になるから〔Mum gets a bit cross〕」と言い出す。ナイフはまだ使っているので、バートが自分で返しに行くと言うと、トムはこっそり持ち出した手前、後で取りに来ることにして立ち去る。しかし、トムが学校に行った後、ナイフがなくなって困った母は、当たりをつけてナイフがないか訊きに来る。バートが返したことで、トムの「犯行」がバレてしまった。

バートは郵便局に行き、顔見知りの女性フランに年金小切手〔pension check〕の換金を依頼する。年金生活で、インディアンの改造を行いながら生活するのは大変なことで、切り詰めた生活をせざるを得ない。趣味でなければやっていけない。バートはフランに、非の打ちどころのない若い紳士〔impeccable young gentleman〕とパーティに行かないかと誘う。以外にユーモアもある。そして、3月25日(※)。バートは、小屋の扉の前で、背広を着たまま、裸足の足指の爪を電動グラインダーで削っている。それを見たトムが「気持ち悪い!」と嫌な顔をする。バートは、「ドレスアップして よそ行きの靴を履こうとしたら、足の爪がカキの殻みたいになっとった」と理由を説明する。町のホールでは、サウスランド・オートバイ・クラブ主催のバートの誕生日パーティが開かれている。人口4万人余(当時)の町としては結構賑やかだ。バートはフラン同伴で訪れ大歓迎を受ける(1枚目の写真)。会場では、バートのアメリカ行きの旅費をカンパするため、ラッフルチケット(チャリティー福引)が半強制的に売られている。会長も挨拶で、「バートは このクラブを有名にしてくれるだろう〔put on the map〕」と、チケット販売の動機を述べている〔現在では、クラブにバートの銅像が飾ってある〕。ところが、せっかく盛り上がった会場に若者のライダーの一群が喧嘩腰でやってきて、バートは彼らと勝負するはめになる。翌日(?)、浜辺にやって来たライダー達は、勝負に100ポンド賭ける〔ニュージランドの通貨は1967年までニュージランド・ポンド〕。これは、現在の36万円に相当する〔₤NZ 1.00 = USD 2.7756≒1000円⇒現在の約3600円〕。バートにとっては大金だ。長く伸びる平らな砂浜にスタートラインが引かれ、バートの1920年型のインディアンの改造車と、ライダー達のオートバイが一線に並ぶ。ところが、スタートの合図でオートバイは一斉にスタートするが、バートのインディアンは全く動かない。バートは脇で見ていた観衆に声をかけ、5人が駆け寄ってインディアンを押す(2枚目の写真)。スタートは、かなり遅れてしまったが、いざ発進すると異次元のスピードで、あっという間に追いつき追い抜いてしまう(3枚目の写真、矢印)。しかし、折り返し点でうまく方向を変えられずに転倒。一人ではインディアンを起こせないため負けてしまう。※バートの実際の誕生日は3月25日だが、この先、バートがアメリカに発つまでの出来事は連続的に起きるし、バートのパスポートは7月23日発行なので、映画の中での「誕生日」は7月中旬なのかもしれない。

3人の協力者が、バートのおんぼろ車を転倒現場まで回してくれ、インディアンを車の後ろに固定する。3人が分かれ、バートが車に入ると、フランが熱い紅茶を出してくれる。車の中での会話は今後の進展に重要なので、必要部分を収録しよう。「アメリカに渡るには幾らかかるの?」。「よく分からんが2000〔これは、後の発言からUSD だろう⇒現在の260万円〕と言われたな」〔梱包したインディアンを船で運ぶ(往復)料金+アメリカでの中古車の購入費+アメリカ国内での旅費の総計(バート自身はインディアンと同じ貨物船にコックとしてタダで乗船する)だが、いくらなんでも高すぎる! 当時は1ドル360円の固定相場だったので高目に出てしまうのかも〕。「今、幾らあるの?」。「アメリカの金で1275ドル〔165万円〕かな」。さらに、「このことは誰にも言ってないが、ボンネヴィルまで行けるとは思ってない〔I don't reckon〕。とにかく今年は無理だ。700ドルは大金で、船は5日後に出るんだ」(1枚目の写真)「だが、くたばる前に、あいつがどのくらい早く走れるのか見てみたい」〔「くたばる前」は、実際には、最初に「fall off the perch(直訳:止まり木から落ちる)」という表現の慣用句を使い、もう一度、「kick the old bucket(直訳:バケツを蹴飛ばす)」という別の慣用句を使っている〕。「なぜ、家を担保に入れないの〔take out a mortgage on〕?」。翌日(※)、バートは朝起きると、日課のようにまずレモンの木に小便をかけ(2枚目の写真、矢印はレモンの実)、次に飼っている鶏小屋から卵を取り出し、小屋に入って行く。そして、紅茶とボイルドエッグを籠に入れるとベッドまで運んでいく。いつもと違った行動は、ベッドに夜を共にしたフランが寝ているから。感謝したフランだったが、お茶を飲んで変な顔をする。「少し味が変ね」(3枚目の写真)「金属みたい」〔トムの時と同じで、使った水はドラム缶の貯まり水なので、まともな味がするとは思えない〕。※3月25日の誕生日が正しくて、アメリカへの船出を8月4日(土)とするなら、ここで時間調整するしかない。その場合は、バートとフランの仲は、誕生日パーティの後ずっと続き、バートがレモンの木に小便する7月中旬の朝まで続いたことになる。映画を見ていると、浜辺のレースの直後のように見えるが…

バートが、「理由」を言わずにゴマかそうと、『ユー・アー・マイ・サンシャイン』と口ずさんで踊る真似をすると、急に心臓を押えて苦しみ出す。「胸が痛い」。さっそく救急車が呼ばれる。窓からそれを見たトムは、「ママ、パパ、バートが どうかしたんだ!」と叫んで飛び出ていく。担架で運ばれるバートに「どうしたの?」と訊く。「何でもないトム。わしのことは心配するな」。「ほんとに?」(1枚目の写真)。「ああ」。そして救急車に入れられる(2枚目の写真)。病院での診断は(※)、動脈硬化による狭心症発作。そして、年齢だから、無理をしないように言われ、ニトログリセリン錠剤を渡される。「また発作が起きたら、1錠 舌の下に入れて溶かし、唾で飲み込むの。痛みは30秒で消えるわ」。バートの一番の心配は、「わしのバイクに乗るのに支障はあるかね?」。これに対する回答は、「オートバイ乗りは やめる時が来たようね」。これを聞いたバートは、何が何でも今年ボンネヴィルに行くことに決心する。そして、フランが言っていたように、「家」を担保に旅行資金を得るため銀行に出かける。バートは支配人に旅行計画と目的を説明し、「家」を担保にお金を借りることに成功する(3枚目の写真)。※病院には1日くらいしかいなかった様子なので、ここで3月末→7月中旬までいたとするのは無理。やはり、7月中旬に誕生日パーティが開かれたとする設定が一番妥当。

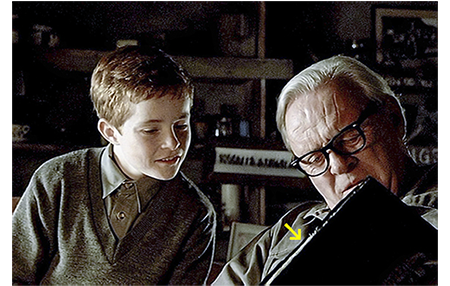

バートとトムが小屋の前で大きな木の箱を作っている。インディアンをアメリカまで船で運ぶ時、入れておくための輸送時の梱包用の箱だ。トムは、作業をしながら、「お金、手に入った?」と訊く。「ああ、木曜(※8月2日)に発つ」。「木曜? すぐじゃない。一緒に行きたいな」。「次回にな」。その時、トムの母がやって来て、決然と言う。「トマス、夕食よ。来なさい」。バートが「もう終わりますよ、ジャクソンさん」と取り成し、トムも「そうだよ、ママ、もう終わるから」と言うが、母の怖い「トマス!」の一声で、トムは「夕食の後でね」と去って行く。そして、夕食後。戻ってきたトムが、オートバイにまたがって疾走する真似をしている(1枚目の写真、矢印はオートバイに被せるカバー)。バートは、冗談で、「おい、そんなに飛ばすな。記録を破るのは わしだぞ」と声をかける。そして、トムを呼んで自分の古いアルバムを見せる。「これが、そこにある流線形のカバーを付ける前だ」。トムは、「ぶつかって死んじゃうの怖くないの?」と訊く。「いいや… こんなバイクで5分も全速で飛ばしてりゃ、他の奴の一生よりすごい」(2枚目の写真)。そう言うと、自分の父母の写真を示す(3枚目の写真、矢印はアルバム)。「みんな逝っちまった。時の経つのは早い。いいか、「危険」が人生がピリっとさせるんだ。だから、何ごとも思い切ってやらんといかん〔you've got to take a risk every now and again〕。それが人生にやりがいを与えるんだ〔what makes life worthwhile〕」。※パスポートの発行が7月23日。

トムは、「救急車で病院に連れてかれたけど、何があったの?」と尋ねる(※)。バートは、「よく分からんが、ただの消化不良だろ。それだけさ。どこも悪くない。心配も要らん。わしくらいの年じゃ、地面に真っ直ぐ立てるだけで御の字ってもんだ」と嘘を付いた上で、「わしが戻るまで、これを預かってくれ」とアルバムをトムに託す。トムは、「ねえ、バート、芝生を刈るの忘れてないよね?」と注意喚起する(1枚目の写真)。「パパが何度も言ってるよ。近所の資産価値が下がるって」。そこで、バートがやったことは、高く伸びた雑草の上にガソリンをまいて火を付けたこと。随分、荒っぽいやり方だ(2枚目の写真)。それを見たトムは、塀をくぐってやって来ると、「何してるの?」と尋ねる。「草を処分してるんだ」と笑う(3枚目の写真)。一方、トムの父ジョージは窓を開けると、「バート、一体 何やってる!?」。「あんたに言われた通り、明日出かける前に草を処分して、いいお隣さんになろうとしてるんじゃないか」。バートの非常識な行為は、消防車が駆けつける騒ぎになる。※いつも入り浸っているトムが、救急車で連れて行かれた時のことを聞くので、このことからも、発作→資金繰りまでの時間が短いことが分かる。

いよいよ出発の日。オートバイ・クラブの2人も参加し、準備を助けている。トムの仕事は、木箱に「横積禁止」を意味する「↑」を赤でしっかり描いている(1枚目の写真、矢印の先の薄い赤い↑)。右では、バートたち3人でオートバイにカバーを取り付けている。その後、バートは、あまり大きくない鞄に、心臓の薬、国際免許証(発行日は7月20日)、パスポート(発行日は7月23日)を確実に入れる。そして、「さてと、全部持ってるよな… 眼鏡、キンタマ、時計、財布」と言いながら、触って確認する。それを見てトムが笑う(2枚目の写真)。「何を笑っとる? 出立だぞ」。トムは、「パパが、コレクト・コールで電話するように、って」と言って電話番号を渡す。「どうしてるか教えて」。金欠病のバートが、自分では国際電話料金を払うのは大変だからと、コレクト・コールを申し出るのは、好意の現れだ。恐らく、バートよりはトムに配慮してのことであろう。少し考えたトムは(3枚目の写真)、「記録を破れると思う?」と質問する。「そう願いたいな」。

「パパは、できると思ってない」。「そう言ったのか?」。「みんな そう思ってるんだって」。「そうか」。「僕以外はね」。この最後の言葉を言うとトムはにっこりし、それを聞いたバートもにっこりする(1枚目の写真)。そして、「君はいい子だ、トム」と言って頭を撫ぜる。その時のトムの笑顔がとてもいい(2枚目の写真)。「これだけは言っておこう。夢を追わないような奴は、野菜とおんなじだ」。「どんな野菜?」。「さあな、キャベツかな」。

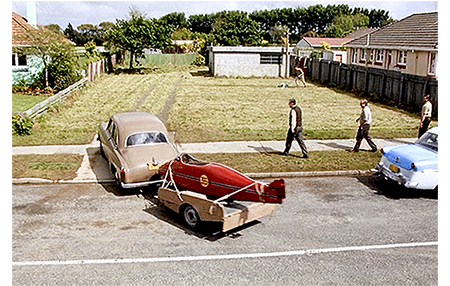

バートは小屋の扉にしっかりと鍵をかけ、トムに、「ほら、失くすんじゃないぞ」と託す(1枚目の写真、矢印は鍵)。「大事に持ってるよ」。「小屋にも注意してくれよな。鶏には餌やりを。卵はママにあげればいい」。そして、「レモンの木におしっこしていいぞ。わしがいない間、よければな。レモンの木におしっこするのは悪いこっちゃない。孔子が言ってたように、最高の自給肥料だからな」。「『こうし』って誰?」。「ダニーデン〔南島にある学園都市〕に住んでる奴だ」〔かなり いい加減〕。バートは全員にさよならを言う。全員といっても、手伝いに来た2人と、トムの父母とトムの5人だけ。寂しい旅立ちだ。ジョージから、「無理するなよ、バート」と言われ、「そんなことはしないよ、ジョージ」と応える。トムには、「じゃあな、相棒」と声をかけ(2枚目の写真)、「やりたい時にやれるってのに、やらん奴は、どうしようもない奴さ〔If you don't go when you wanna go when you do go, you'll find you're gone〕」と、意気込みを見せる。バートは、助手席にフランを乗せて出発する。行き先は、上記のダニーデンのさらに先にある港町ティマル(Timaru)。インヴァーカーギルから一般道で410キロもある。行きはバートが運転するが、帰りはフランが1人で帰らなくてはならないので、よほど好きでないとできない。近くのガソリンスタンドで満タンにする時、バートは、「クラブの奴が、もう少し顔を見せてくれるかと思っとった」と寂しそうに言う。「みんな仕事があるのよ」。「そうだな。トム坊主が言ってたな、わしがやれるなんて誰も思っちゃいないって。君は、やれると思うか、フラン?」。「分からないわ、バート。そんなのどっちでもいいじゃない〔matters one way or the other〕」。バートにとっては意外な返事で、ますます気分が落ち込む。そんなバートを勇気付けたのは、以前、浜辺で競争したライダー達が見送りに来てくれたこと。「酒代だ」と言って餞別を渡し、「頑張れ」「キーウィ〔鳥のことだが、ニュージーランド人が自ら名乗る通称〕がやれるって見せてやれ」と声をかけ、護送船団のようにバートの車を見送ってくれる(3枚目の写真)。

ティマルの港で、インディアンの木箱が、クレーンで貨物船に積み込まれる(8月4日)。操作運転が下手で荒っぽく、途中で落としそうになった上、船倉に降ろす時(1枚目の写真、矢印の先はトムが書いた「↑」)、勢い余って転倒してしまう〔「↑」を描いた面が上になってしまう〕。それを直そうともしないし、バートには見えないので文句の言いようもない。バートとフランは岸壁で別れ、バートはインディアンを積み込んだ貨物船「RANGATIRA TIMARU」に乗り込む(2枚目の写真、小型の貨物船であることが写真でも分かる、RANGATIRAはマオリの族長の名前)。バートは、タダで乗せてもらうために、アメリカに着くまでこの船でコックを務めることになる(3枚目の写真)。

ここからは、簡単に筋を追っていこう。入国審査の時、目的を訊かれ、「わしのインディアンで速度記録をつくる」という言葉が誤解され、別室に行かされるが、インディアンがオートバイの会社の名前だと分かり〔1959年には会社が解散〕、「アメリカに来ていただき光栄です」と言われる。入国スタンプの日付は8月16日。ティマル出港が8月4日なので、12日で着いたことになる。港から、ハリウッドのサンセット大通りにあるモーテルまではタクシー。運転手は、この映画の中で唯一感じの悪い男。距離は50キロほどあるので、料金の28ドル〔当時の1万円≒今の3万6千円〕は仕方ないかもしれないが、バートにとっては目の飛び出る大金だった。10%(Ten percent)のチップを要求され、「分かった、じゃあ10セント(Ten cent)と言ってコイン1枚を渡すのは、相手が相手だけに爽快だ。運転手が連れて来たモーテルはFlamingo Sunset。受付にいたのは、女装した男性ティナ。言い方がいちいちキツい。バートが老人で、外国訛り丸出しで、おまけに、「冷淡で尊大なお嬢さん〔Miss Brittle Britches〕」と言ったので、10%割引で1泊22ドル〔当時の8千円≒今の2万8千円〕に負けてくれる。それでも異常に高いが、「めちゃヤス〔cheaper than cheap〕」だと保証。翌朝、バートが受付に行くと、交代が来るのが遅れてティナがまだいた。バートはティナに税関に電話をかけてもらい、インディアンを明日受け取ることができると確かめる。そして、ティナの誘いで一緒に朝食に。彼女=彼は結構良い人間で、バートのあまりの「田舎者」ぶりに相好を崩し、中古車販売店にも連れて行くと言ってくれる。そして、自分が男だと打ち明ける。バートが、「君は、それでも素敵な人だ」と言うと最高の笑顔に(1枚目の写真)。バートの行く先々で、先のタクシーの運転手は別として、笑顔が溢れている。中古車の店では、「すごく安い車」と要望を出す。そして、399ドルを250ドル、プラス、店での牽引用台車作りへの協力に負けさせる〔サイトにある90ドルや65ドルという話とはだいぶ違う〕。商談がまとまると、バートは買うことにしたオンボロ車のエンジンの調子を一発で直してしまう。そして、運転を替わるが、この時の運転がニュージーランド式の左側通行〔解説に書いたように、アメリカ訪問4度目のマンローには、こんなことはありえない〕。販売店の店主は牽引車作りに深夜まで付き合ってくれる。翌朝は、台車用のタイヤと交換に、他の中古車のエンジンを調整する。だから、最後には、「あんた、すごい天才だな」と褒められ、店で働くように勧められる(2枚目の写真)。バートは、中古車に牽引用台車を付け、モーテルへ行きチェックアウト。税関へはティナも同行してくれる。税関に行くと、木の箱が横になって置かれ、一部の木枠が壊れている(3枚目の写真、矢印はトムの描いた「↑」の方向)。貨物船のミスによる破壊だが、幸い、箱を開けると中のインディアンは、カバーも含めて無事だった。ここでも、みんなが笑顔。

バートは、ロスからボンネヴィルのあるユタ州まで車で向かう。距離は最短で約1000キロ。かなりの距離だ。最初のシーンでは荒涼とした半乾燥地の平原の直線道路を走っている。どこがロケ地かは不明だが、地図から見て、ラスベガスを過ぎた当たりのコヨーテ・スプリングスとアラモの間くらいか? なぜかというと、仮ごしらえの牽引用台車の右車輪が外れ、運行不能になった時(1枚目の写真)、たまたま近くの脇道から車で出てきてバートを助けてくれたのが先住民だったので。先住民は、横倒しになったインディアンをまっすぐにしてくれ、バートが見つけておいた枯木を右車輪代わりに縛り付け、その夜を自分のキャンピングカー+テントで泊めてくれる。「あの変なもんに乗って、何したいんだね?」と訊かれ、バートは「乗ってることが、自分への褒美だと思ってる」と答える。そして、「小便が漏れそうだ。どこに行けばいい?」「前立腺の調子が悪くてな」と弱音を漏らす。翌朝バートが発つ時には、先住民が、首に幸運のお守りをかけてくれる。色からしてトルコ石のようだ(2枚目の写真、矢印)〔トルコ石はネバタ州でも採れる〕。代わりに、バートがスペアのピストンを灰皿用に渡すと、先住民は、前立腺の薬として、「犬の睾丸」をすりつぶした伝統薬まで分けてくれる。ここでも笑顔。バートは、枯木の「車輪」のまま低速で出発、あまり長くはもちそうにないので、最初に見かけた「廃車の数台放置してある」農家に車を乗り入れる。住んでいたのは、夫に先立たれた老夫人がただ一人。当然のことながら、最初は警戒していたが、バートがニュージーランドから来たと聞き、人となりも良さそうだったので、廃車のタイヤを使って修理させてくれる。修理が終わると、夫人はバートを主人が眠っている墓地へ連れて行く。ここで、バートは自分の「人生哲学」を口にする。「男は、草の葉みたいなもんだと思っとる… 春には伸びて強く濃い緑になり、それから中年になって、そう… 実るんだ。そして… 秋には、草の葉みたいにただ枯れ、そして二度と元には戻らない。草の葉のように。死んだら、それで終わりなのさ」。夫人は、その後、「今夜は、どこに泊まるの?」と尋ね、決まってないと答えると、泊めてくれる。そして、バートが出かける時には、「帰りしなに立ち寄ると約束なさいよ。また抱き合いたいから」と声をかける(3枚目の写真)。「是非ともそうさせてくれ。古いバンジョーでもいい音が出せるからな」。最後の言葉は、「There's many a good tune played on an old fiddle(弘法筆を選ばず)」の「fiddle(バイオリン)」をバンジョーに置き換えたもの。ここでの笑顔は、ほのぼのとしている。

途中、心臓発作で路肩で休んでいて警察に注意されたり(罰金は払わずに済んだ)、ベトナム戦争からの休暇兵を乗せるシーンの後、バートはいよいよボンネヴィルの塩平原〔Salt Flats〕に到着する。ここは、1985年以来「危機的環境懸念地域〔Area of Critical Environmental Concern〕に指定された特殊な地域で、面積は260平方キロ。これは琵琶湖の4割弱に相当する。1万5千年前は、世界第5位の大きさのミシガン湖(57800平方キロ)と同程度のボンネヴィル湖があった場所で、100キロ以上離れたグレートソルト湖(4660平方キロ)もその一部だった。塩平原と呼ばれているが、年中「平原」ではなく、冬の間に表面にできた水溜まりが夏の間に蒸発して塩の平原になるもので〔そのため、大会開催は夏の終わり〕、場所によっては夏でも表面が脆く、既存の道路以外への侵入やキャンプは禁止されている〔ユタ州のHPより一部引用〕。バートが平原で小便をするシーンがあるが、1962年なら許されたであろうが、今なら環境破壊行為だ。しばらくすると、別の車がやってくる。乗っていたのはジム。映画の中でバートが一番世話になる人物だ。バートが最初に遭遇した障壁は、「出場登録がされていない」こと。「登録は先月で締め切られました。登録されていないなら、残念ですが参加できません」と言われる。これは大会の規則なので大変な危機だ。ニュージーランドからはるばる来たと言っても、規則の一点張り。それを助けてくれたのが、顔のきくジム。ジムは、登録の問題は後回しにして、ひとまず「技術点検」を受けさせるよう提案する(1枚目の写真)。「技術点検」をパスしないと参加できないからだ。ところが、その「技術点検」で、2つ目の障壁が立ちはだかる。バートのインディアンは、その時点で製造後40年が経過し、「クラシックカー」の範疇に入る。それを長年かけて自己流に、安上がりな方法で改良してきたものだから、「欠陥」とみなされる部分が続出する(2枚目の写真)。一番の問題となったのが、バートがナイフで削ったタイヤ。安全性の保証ができないので交換を命じられる〔最終的には、交換しない〕。死亡事故になった場合、安全審査をパスさせたことで 責任を取らされたくないからだ。バートが困っていると、「助けがいるか?」と声をかけてくれたのがロリー(3枚目の写真)。モーテルへ連れて行ってくれる〔宿泊料も払ってくれる〕。一方、「技術点検」の係を説得しようと努めてくれたのがジム。「走らせてやるべきだ。わざわざニュージーランドから来たんじゃないか」。それでも、係はOKしない。ジムはバートに「だめだった」と報告に行くが、頼み込まれて、「分かった、やってみよう」と言ってくれる。これほど親切な人はなかなかいない。

バートの話は、大会関係のいろいろな人に広がり、同情の声が高まる。基本的には、オンボロマシーンで、老人が走るんだから、大したスピードなんか出ない。だから、遠くから来たんだから走らせてあげたら、という趣旨だ。結局、点検の責任者も、「じいさんが可哀想になってきた。遠くから来たんだ。便宜をはかってやろうじゃないか。どうせ、あのバイクじゃ、70〔時速113キロ〕がいいとこだ。一度だけ、規則を曲げよう」と相棒を促す。そして、翌朝のハンドリング・ラン〔関係者の車が並走してマシンがちゃんと動くかチェックする試験走行〕が許可される。バートはもちろん大喜び。そして、翌朝バートは走り始める。3台の車が平行して走る。スピードは、並走するジムが読み上げるので分かる。60〔時速97キロ〕、65〔105〕、70〔113〕、75〔121〕と順調に上がる。その後も、80〔129〕、85〔137〕、90〔145〕、95〔153〕。ここでバートは急に加速する。車では追いつけない。その時、インディアンを異常が襲った。これまで体験したことのない振動が始まったのだ。バートは急いでスピードを落とし、ゆっくりとUターンする。戻って来た点検係りは、バートのスピードが予想を遥かに超えて速かったので、出場を許可する。「25年間。わしはこの日のために生きてきた」。「時には、規則を曲げないとな。今日が、その時だ」(1枚目の写真)。「心からお礼を言うよ」。バートは走行中に起きた振動をとめるため先端に重りをつけることにするが、後で試験走行してダメだと分かる〔体を起こして顔を出せば振動はとまる/しかし、そのためゴーグルに塩の結晶がぶつかって視界が効かなくなる〕。その後、バートが会場でインディアンの手入れをしていると、会場係の女性から声がかかる。目をつむらされて連れて行かされた先は、大きな人の輪の中。バートは、「sportsman of the year」に選ばれたのだ。そして、渡されたのは、カンパで集めた〔past the hat around〕お金(2枚目の写真、矢印はお金の入った袋)。

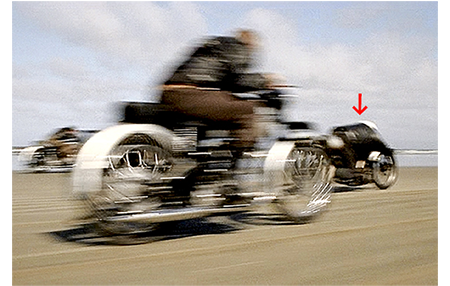

そして、いよいよスタート。インディアンは、蜃気楼で浮いて見える塩平原のかなたに向かって走る(1枚目の写真。両側に見える「1」と書かれた黒い箱は、区間速度測定用の計時器)。1番(1マイル地点)は158.647〔時速255キロ〕、2番は167.921〔270〕、3番は171.371〔277〕、4番は172.485〔278〕。頭打ちのように見えるが、5番は183.694〔297/解説に書いたように実際のバートの記録は178.971 mph(時速288キロ)なので、この時点で既に史実の速度を超えている〕と再び上昇し、6番は193.728〔312〕、7番は194.211〔313〕。最後は激しい振動と戦いながら、頭を出してゴーグルが吹っ飛び〔史実とは違う〕、8番で201.851〔325〕を記録する(2枚目の写真)。その発表を聞いて飛び上がって喜ぶジムやロリーたち(3枚目の写真)。バートが転倒してインディアンから這い出て、「やったぞ」とつぶやくところでボンネヴィルのシーンは終わる。

画面は、バートの顔のクローズアップからレモンの木に変わり、それにトムがおしっこをかけようとして、誰も見ていないか確かめる(1枚目の写真)。場面は、すぐにトムの家のキッチンに替わり、電話がかかってくる。トムが出ると、それは交換手からで、コレクト・コールを受けるか〔電話代を払うか〕の確認だった。「ママ、バートからのコレクト・コールだよ」。「そうなの? コールを受けなさい」。母も興奮している。バートの声が飛び込んでくる。「もしもし、トム、君かな?」。「僕だよ、バート」。「やったぞ、トム! 世界一速いインディアンだ」。「やったの?」(2枚目の写真、口の形が面白い)。

次のシーンでは、もうバートのオンボロ車がインディアンを牽いて戻ってくる。助手席には、フランが座っている。迎えたのは、クラブの3人。トムの父ジョージが芝刈りをしてくれている(1枚目の写真)。この時点では、電話があってから少なくとも3週間は経っているので、地元のニュースにもなって久しい。車から降りたバートを出迎えるジョージの顔は、いつもと違い、すごく嬉しそうだ。「私たちも鼻が高い。インヴァーカーギルが有名になった」と声をかける。そして、最後にバートが会ったのがトム。しっかりと握手する(2枚目の写真)。「言われたように、レモンの木を世話したよ」「鶏にエサも。ママが全部料理した」。そして、小屋の鍵を返す。「どのくらい出たの?」。「1回は、時速200マイルを超えた」。「そのスピードで口を開けるとどうなるの?」。「尻からパンツが吹っ飛ぶだろうな」。その返事にトムが笑う(3枚目の写真)。「ウチはいいな。わが家に戻った」。

A の先頭に戻る せ の先頭に戻る

ニュージーランド の先頭に戻る 2000年代後半 の先頭に戻る